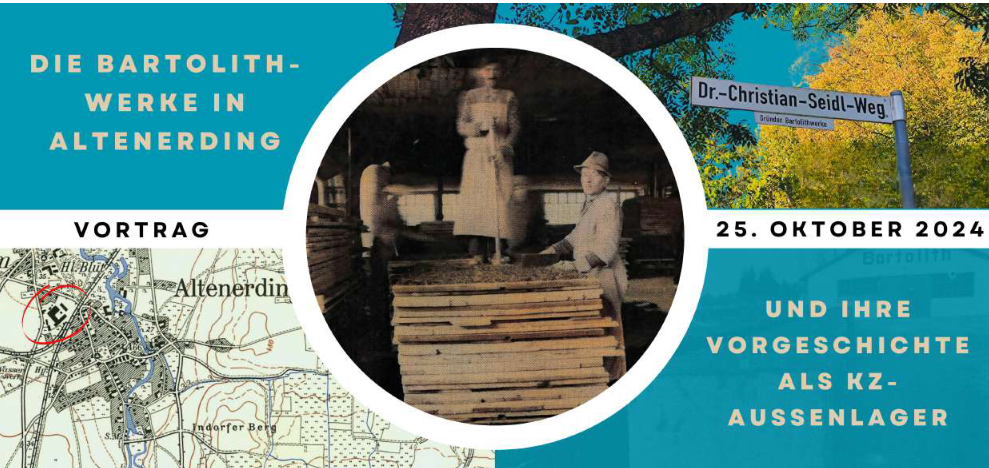

Aktuell

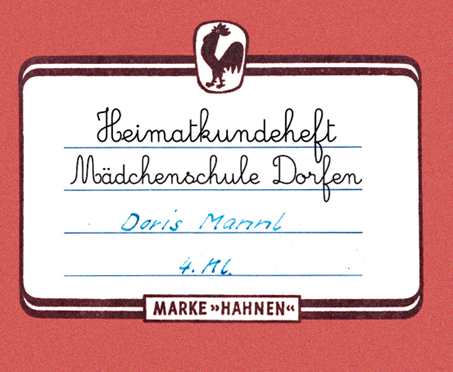

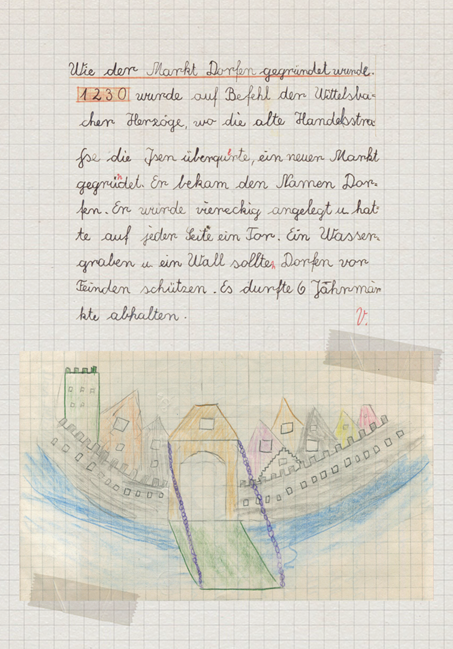

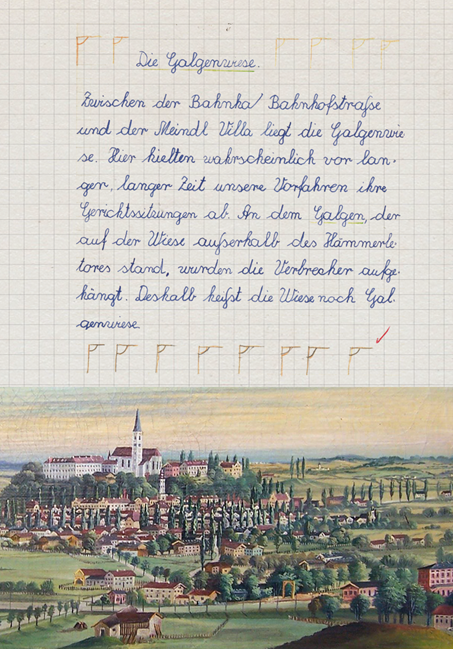

Unser Heimatkundeheft ist fertig und ab sofort erhältlich in unserem Raum an der Marktkirche, in der Dorfener Buchhandlung und im Zeitschriftenladen Streibl. Es kostet 5€

Geschrieben wurde es von Doris Minet in ihrer Schulzeit um 1960.

An der Ergänzung mitgearbeitet haben Günter Janocha, Heidi Oberhofer-Franz und Schorsch Wiesmaier.

Zusätzliche Beiträge verfasst haben

Heiner Müller-Ermann, Andreas Hartl und Joachim Wild.

Ein paar Seiten aus dem Heft:

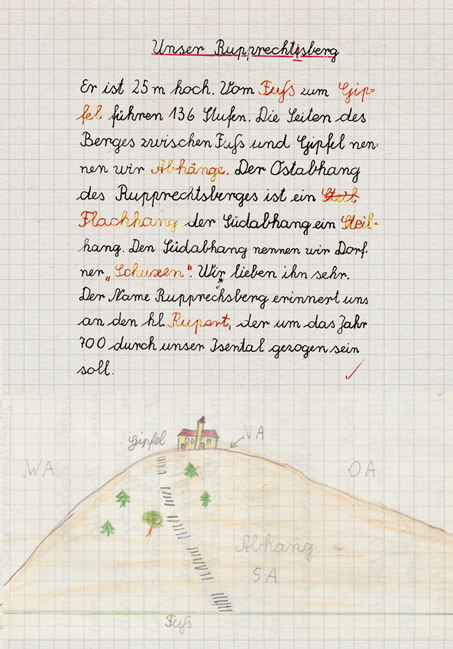

Rundgang zur NS-Vergangenheit und Nachkriegszeit in Dorfen

Die Broschüre zeigt an Orten, Personen und Gebäuden, wie sich in den 1930er Jahren der

Nationalsozialismus auch im damaligen Markt Dorfen festgesetzt und ausgebreitet hat: in der

Verwaltung und ihren Anordnungen, in Karrieren, in Schulen, in der Kirche. Die Gleichschaltung

nahezu aller gesellschaftlichen Bereiche, die Durchsetzung des „Führerprinzips“, die antisemitischen Gesetze, die ideologische Formung der Jugendlichen waren nicht nur Sache der großen Städte, vielmehr fand sich all dies auch in der Provinz. Auch im kleinen Dorfen gab es Täter, Opfer, Mitläufer, Profiteure - und Menschen, die nicht alles mitmachten.

Es wird nachvollziehbar, wovon Befreiung nötig war, als in den ersten Maitagen 1945 die Amerikaner Dorfen erreichten. In den folgenden Jahren änderte sich manches im Markt - mit den Flüchtlingen und Heimatvertriebenen aus dem Osten kamen nicht nur zusätzliche Menschen mit Bedürfnissen, sondern auch neuer Schwung in den Ort. Hunderte jüdischer Überlebender, die auf eine Ausreisemöglichkeit warten mussten, wurden kaum wahrgenommen, schon gar nicht mit ihrem Schicksal. Und manche Nazi-Aktive erhielten in wenigen Jahren wieder leitende Ämter.

Die Broschüre (22 Seiten) ist um 3 Euro erhältlich

- in der Buchhandlung Sauer, Unterer Markt 1 ,

- im Zeitschriftenladen Streibl am Rathausplatz 9,

- im Begegnungsraum der Geschichtswerkstatt an der Marktkirche (Samstag 11.00-13.00).

Die Geschichtswerkstatt Dorfen bietet geführte Stadtrundgänge in unregelmäßigen Abständen bzw. auf Anfrage an.

Siehe dazu Süddeutsche Zeitung vom 19.5.2025

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht. Die Alliierten beendeten mit dem Sieg über Deutschland eine zwölf Jahre währende Herrschaft des Schreckens.

Am 1. Mai 1945 rollten in Dorfen um 20.00 Uhr amerikanische Panzer ein. Nach nächtlichen Gefechten wurde am 2. Mai um 10.00 Uhr der Markt übergeben. Dorfen war befreit.

Örtliche NS-Funktionäre, wie der Ortsgruppenleiter und Bürgermeister Georg Erhard, wurden verhaftet. Die Nazigegner, die es in Dorfen auch gab, konnten aufatmen. Die

Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter kamen frei.

An die Befreiung Dorfens und deren Vorgeschichte erinnert die Geschichtswerkstatt Dorfen mit musikalischer Unterstützung von Werner Meier, Dieter Knirsch und Leonhard M. Seidl.

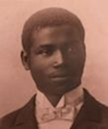

mit Jean-Pierre Félix-Eyoum, Oberdorfen.

Großneffe von Rudolf Douala Manga Bell

am Dienstag, 20. 5. 2025

um 19.30 im Pfarrsaal von Mariä Dorfen, Ruprechtsberg

Eintritt auf Spendenbasis

Veranstalter: GWD

Der Kameruner Rudolf Douala Manga Bell wurde in deutschen Schulen erzogen. Er schätzte das deutsche Recht und hatte als König seines Volkes gute Beziehungen zu den Deutschen unterhalten. Sein friedlicher Widerstand gegen koloniale Landnahme wurde ihm zum Verhängnis: er starb am Galgen der deutschen Kolonialherren. 30 Jahre lang bemühte sich sein Großneffe Jean-Pierre-Eyoum um die Rehabilitierung des afrikanischen Königs. 2024 gelang ein entscheidender Schritt.

Die deutsche Beteiligung am Kolonialismus und die Folgen ist vielen bis heute kaum ein Begriff. Am Beispiel Kameruns und des Douala-Königs werden Zusammenhänge deutlich.

Rudolf Duala Manga Bell

Tet´Ekombo, Vater des Volkes! So nennen ihn die Leute in Douala, Kamerun. Er lebte nur vierzig Jahre, von 1873 bis 1914. Rudolf Duala Manga Bell war der erste Sohn von Manga Ndumbe und Enkel von Ndumb´a Lobe, der von den Europäern King Bell genannt wurde. Er war gerade 11 Jahre alt, als sein Großvater einen Vertrag mit Vertretern des deutschen Reiches unterschrieb und Kamerun damit deutsche Kolonie wurde. In diesem Vertrag versprachen die Deutschen ihm und den anderen Douala-Oberhäuptern, dass sie die Grundstücke und das Handelsmonopol im Besitz der Einheimischen belassen werden. So bekam das Deutsche Reich den Vorzug gegen England und Frankreich.

Von 1891 bis 1897 wurde Rudolf Duala Manga Bell als Jugendlicher in Deutschland ausgebildet und kehrte als selbstbewusster Mann mit einem ausgeprägten Sinn für Rechtsfragen und Gerechtigkeit nach Kamerun zurück. Nachdem er in Nachfolge seines Vaters zum König der Douala ernannt worden war, musste er 1910 erleben, dass die deutschen Kolonialherren die Vereinbarungen aus dem Jahre 1884 nicht mehr einhalten wollten.

Es kam zu Enteignungen und rücksichtslosen Vertreibungen der Duala von ihren angestammten Ländereien. Rudolf stellte sich vor sein Volk, verzichtete auf alle Verlockungen und verteidigte konsequent seine Landsleute bis zum Tod.

Dabei benutzte er ausschließlich friedliche und rechtsstaatliche Mittel, darunter Information und Mobilisierung der Öffentlichkeit und der Presse, Beschwerden beim Reichstag, Kontakte zu Rechtsanwälten und Petitionen.

In einem Scheinverfahren am 7. August 1914 wurden er und sein Vertreter Ngoso Din wegen angeblichen Hochverrats zum Tode verurteilt und am folgenden Tag auf Befehl des deutschen Gouverneurs Karl Ebermeier im Innenhof der deutschen Polizeistation in Douala gehängt.

Die Anklage war unbegründet und ein konstruierter Vorwand zur Eliminierung kolonialen Widerstands. Selbst nach damaligen Standards ignorierte das Verfahren Grundsätze der Justiz.

Am 8. August 2024, 110 Jahren nach diesem Justizmord bekannte Katja Keul, Staatsministerin im Auswärtigen Amt, im Namen der Deutschen Bundesregierung den Fehler des damaligen Reichskolonialamtes. In einer Presseerklärung bedauerte sie das Fehlurteil der Kolonialregierung und betonte dabei die Unschuld von Rudolf Duala Manga Bell und Adolf Ngoso Din.

Nun wird erwartet, dass die Regierungen beider Länder über zukünftige Wege der gemeinsamen Zusammenarbeit verhandeln, sei es in Wirtschaft, Kunst, Kultur sowie Schul- und Universitätswesen. Dies war hoffentlich nur ein erster Schritt in der Aufarbeitung der kolonialen Geschichte zwischen Deutschland und Kamerun!

Jean-Pierre Félix-Eyoum

Kolonialistisches Denken und Handeln – in den kleinsten Orten, bis heute

Der deutsche Kolonialsimus war bis vor kurzem ein völlig unterbelichtetes Thema. Er wurde in der Schule wie im gesellschaftlichen Diskurs wenig bis gar nicht erwähnt: dabei war das Deutsche Reich zeitweise flächenmäßig die drittgrößte Kolonialmacht weltweit.

Kamerun wurde wie andere afrikanische Länder 1884 unter die deutsche Schutzmacht gestellt worden, was bedeutete: die Menschen waren damit Untertane des deutschen Kaisers – doch das deutsche Recht galt nicht für sie, der Schutz betraf nur die Kaufleute und Kolonisatoren. Die Deutschen waren speziell in den afrikanischen Kolonien grausame Herrscher: sie straften wegen geringster sogenannter Vergehen oder zu langsam empfundener Arbeit mit der gefürchteten Nilpferdpeitsche, ertränkten Kinder zur Strafe, richteten Konzentrationslager ein, ermordeten willkürlich Menschen; der erste Völkermord des 20.Jahrhunderts fand gegen die Herero und Nama in Namibia statt, u.a. trieb man die Menschen in die nahezu wasserlose Wüste und riegelte sie ab, so dass Zehntausende verdursteten.

Zwar währte die Herrschaft der deutschen Kolonialherren „nur“ 30 Jahre – doch profitierten die Deutschen schon lang davor von den Kolonien, und das koloniale Denken und Handeln endete nicht 1918. Das „Sammeln“ von Kulturgütern, rituellen Gegenständen und menschlichen Körpern ging weiter. Die Nationalsozialisten nahmen diese Grundlagen gern auf, sie gründeten ein Reichskolonialamt, und nutzten mitgebrachte Körper zu Vermessungen zur sog. „wissenschaftlichen“ Begründung ihrer Rassenideologie.

Im deutschen Sprachgebrauch prägte sich das koloniale Bild: man sprach von Rebellen und meinte die sich wehrenden Einheimischen, man nannte Aufstand, was Selbstverteidigung der ansässigen Bevölkerung war. Der Raub der Militärs, Missionare und Forscher:innen galt als Sammeln, Gegenstände für religiöse Rituale wurden als Fetische entwertet.

Verbreitet war und ist noch die Ansicht, es gäbe in Afrika keine wirkliche Kultur - dabei lagern z.B. allein in deutschen Museen geschätzt 40 000 Gegenstände nur aus Kamerun, die von Kolonialist:innen mitgebracht worden waren. Im Fünf-Kontinente-Museum in München ist bis heute von genau einer Rückgabe die Rede.

Die botanischen Gärten gäbe es ohne die Kolonialisierung wohl gar nicht. Mit den Pflanzen aller Art hat man auch oft gleich noch die Menschen mitgenommen, die unter grausamen Bedingungen die Gärten anzulegen hatten. Derzeit beginnt man in manchen Gärten die Namen der Pflanzen zu ändern, die z.B. mit caffara(= Kaffern) näher bezeichnet wurden.

Je mehr man sich damit beschäftigt, desto deutlicher wird, wie unser Alltagsleben auf einem kolonialistischen Umgang basiert und wir uns täglich günstiger Produkte bedienen, deren Preis nur durch die Arbeit zu ausbeuterischen Bedingungen zustande kommt. Auch wenn man heute nicht mehr von Kolonialwaren spricht wie vor einigen Jahrzehnten, ist der Preis durch den Handel für Kaffee, Tee, Palmöl, Baumwolle, Früchte , Bodenschätze selten angemessen – bis hin zur Ausbeutung Seltener Erden für unsere Smartphones, die in gesundheitsschädlicher Kinderarbeit geschieht. Und afrikanische Menschen arbeiten sogar auf europäischem Boden in menschenunwürdigen und unfreien Verhältnissen.

Die EU steht nicht einmal zum Lieferkettengesetz, das Kinderarbeit verhindern sollte! Der faire Handel hat ein schweres Leben -

in Dorfen haben wir immerhin die Möglichkeit, vor Ort Kaffee, Tee, Schokolade, Reis und wunderschöne Alltagsgegenstände zu kaufen, die den Produzent:innen reelle, faire Preise garantieren: Weltladen am Rathausplatz 7.

Monika Schwarzenböck

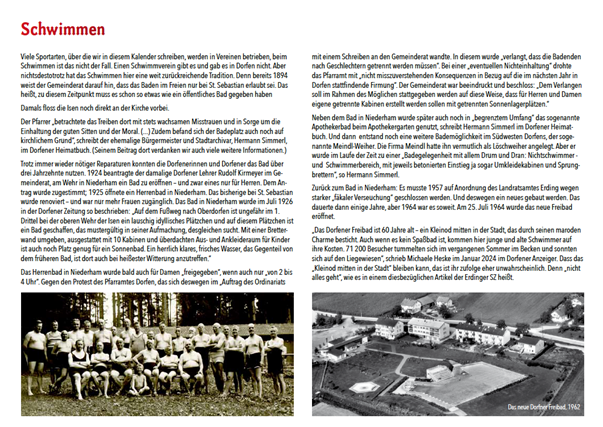

Nach dem Wirtshauskalender 2023 bietet die Geschichtswerkstatt Dorfen für 2025 zwei Kalender an.

Dorfener Sportgeschichte(n)

Beispiel für eine Kalenderseite:

Näheres über den ganzen Kalender im Dorfener Anzeiger vom 16.12.2024: Von „dammischen“ Skifahrern bis Eishockey-Pionieren: Dorfener Sportgeschichte(n) in starken Bildern

Den Kalender gibt es in der Dorfener Buchhandlung und in einigen Dorfener Geschäften: Schuh Schmid, Kramerei am Kreisel, Tagwerk, Getränkeoase, Handwerk, im Café One und im Rathaus. Er kostet 12 Euro.

Wirtshausgeschichten rund um Erding

Näheres ist einem Artikel des Dorfener Anzeigers zu entnehmen:

Wirtshausgeschichte(n) fürs ganze Jahr

Den Wirtshauskalender gibt es in der Dorfener Buchhandlung. Er kostet 12 Euro.

am Freitag, den 8. November 2024, um 19:30 Uhr im GIKS, Johannisplatz 4, Dorfen

Der Vortrag von Leonhard Michael Seidl beschäftigt sich eingehend mit dem Prozess gegen Adolf Hitler und Erich Ludendorff am 26. Februar 1924 vor dem bayerischen Volksgericht in München, unter Vorsitz des Landgerichtsdirektor Georg Neithardt, der bereits 1920 den Vorsitz im Prozess gegen den Mörder Kurt Eisners innegehabt hatte.

Vorausgegangen war der gescheiterte Putschversuch am 9. November 1923 am Odeonsplatz. Der Aufstand wurde von der Bayerischen Ordnungspolizei niedergeschlagen: 15 „Kampfbündler“, ein unbeteiligter Zivilist und vier Polizisten verloren dabei ihr Leben.

Im Prozess begegnet Landgerichtsdirektor Georg Neithardt den Angeklagten mit deutlichem Wohlwollen. Hitler selbst erhält Gelegenheiten für längere Propagandareden. Außerdem sind die Fragen Neithardts häufig so gestellt, dass sich den Angeklagten die entlastenden Aussagen geradezu anbieten.

Das Publikum steht weitgehend auf Seiten der Angeklagten. Entsprechende Meinungsäußerungen im Gerichtssaal werden vom Vorsitzenden toleriert.

Das Urteil wird am 1. April 1924 verkündet. Hitler wird wegen Hochverrats nur zur gesetzlichen Mindeststrafe von fünf Jahren Festungshaft und einer Geldstrafe von 200 Goldmark verurteilt. Ludendorff wird freigesprochen

Bereits am 20. Dezember 1924 wird Hitler aus der Festungshaft entlassen.

Schorsch Wiesmaier ergänzt den Vortrag u.a. mit Informationen über die Folgen des Kapp-Putschs 1920 für Bayern und die Rolle Gustav Kahrs und des Isener Forstrats Georg Escherich dabei.

Und informiert über die Beteiligung lokaler NS-Größen am Hitler-Ludendorff-Putsch.

Ein Jahrhundertleben in 101 Minuten

Kinodokumentarfilm von Karin Kaper und Dirk Szuszies

Walter Kaufmann zum 100. Geburtstag

Zum Gedenken an die Pogromnacht

Im Rahmen der 7.Wochen der Toleranz

Sondervorführung im Cineplex Erding

am Donnerstag 14.11.24 um 19 Uhr

Dorfener Str. 17, 85435 Erding

Einleitung durch die Regisseurin Karin Kaper

und anschließendes Filmgespräch

In Zusammenarbeit mit:

Aktionsgruppe Respekt@Poing

Gefördert durch:

Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Ebersberg

Vorverkauf Tickets abends 8,50 € Parkett/10,50 € Loge

https://www.cineplex.de/film/walter-kaufmann-welch-ein-leben/375555/erding/

Zusätzliche Schulvorführung im Kino am 15.11.24 mit Regisseurin

Eintritt frei – Anmeldung erforderlich

Der Film beleuchtet das Leben des jüdischen Schriftstellers Walter Kaufmann,

dessen Eltern in Auschwitz ermordet wurden, und der selbst durch den

Kindertransport nach England gerettet wurde. Romanautor, Seemann,

Korrespondent und politischer Aktivist: im Leben des in Berlin geborenen und

am 15.4.2021 im Alter von 97 Jahren gestorbenen Walter Kaufmann spiegeln

sich auf einzigartige Weise historisch bedeutende Ereignisse wider. Er war ein

Mann, der die Welt begreifen, beschreiben, verändern wollte.

Nach langen Jahren des Exils in Australien entschied er sich bewußt 1956 für ein

Leben in der DDR. Dank seines australischen Passes, den er zeit seines Lebens

behielt, bereiste er als wahrer Kosmopolit die ganze Welt. Der Film folgt seinen

wesentlichen Lebenslinien: den katastrophalen Folgen des Nationalsozialismus,

der Bürgerrechtsbewegung in den USA, dem Prozess gegen Angela Davis, der

Revolution in Kuba, den Atombombenabwürfen in Japan, der unendlichen

Geschichte des israelisch-palästinensischen Konfliktes, dem Zusammenbruch der

DDR. Alles Themen, die uns bis heute beschäftigen.

Im Film wird auf imponierende Weise deutlich, wie Walter Kaufmann bis zu

seinem letzten Atemzug gegen den erschreckenden Rechtsruck sowie

zunehmenden Rassismus und Antisemitismus unserer Tage kämpfte. Es ist

tröstlich, dass als Vermächtnis dieses großen Zeitzeugen nicht nur seine Bücher,

sondern auch der Dokumentarfilm bleiben werden, die alte und junge Zuschauer

in ihren Bann ziehen.

Weltpremiere Jüdisches Filmfestival Berlin Brandenburg August 2021

Dokumentarfilmwettbewerb 30. Filmkunstfest Schwerin September 2021

Leipziger Filmkunstmesse September 2021

Leipziger Globale Filmfestival August 2022

DEFA-Filmtage Merseburg April 2023

Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

321-2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V.

FFA und Kurt und Hildegard Löwenstein/Losten Stiftung

In Zusammenarbeit mit dem Internationalen Auschwitz Komitee e.V.